1. 実家の遺品整理とは?基礎知識と心構え

1-1. 遺品整理と不用品処分の違い

遺品整理という言葉を聞いたことはあっても、一般的な「不用品処分」と混同している方は少なくありません。ですがこの二つは、目的も手順も大きく異なります。

遺品整理は、亡くなった方の持ち物を単に片付ける作業ではなく、「人生の整理」をおこなう行為です。思い出や故人の想いが詰まった品々を、丁寧に選別し、残すもの・譲るもの・処分するものに分類します。また、遺品の中には重要な書類や貴重品も含まれるため、慎重な確認作業も必要になります。

一方で、不用品処分は使わなくなった物やゴミを効率的に捨てる作業を指します。感情的な配慮は求められず、業務として淡々と進められる傾向があります。

遺品整理では、ご遺族の気持ちや供養の観点を考慮することが求められ、場合によっては「お焚き上げ」や「僧侶による読経」などの供養サービスを利用することもあります。つまり、遺品整理は「心を整理するプロセス」であり、ただの清掃・回収とは意味合いが異なるのです。

1-2. 実家を片付けるきっかけとは?

実家の片付けに取りかかるタイミングにはいくつかのパターンがあります。代表的なのは「親が亡くなった後」ですが、それ以外にも「施設への入所」や「空き家対策」として片付けるケースも増えています。

以下のような理由が、きっかけとして挙げられます。

| きっかけ | 内容 |

|---|---|

| 親の死去 | 相続・法的手続き・不動産売却なども同時に発生 |

| 介護施設への入居 | 家財の整理やリフォームが必要になることが多い |

| 空き家の管理が難しくなった | 放置すると火災・倒壊・税金の問題に発展するリスクがある |

| 家を売却または貸し出したい | 荷物のない状態にする必要があるため、早期整理が必要 |

また、「そろそろ整理しないと…」と頭ではわかっていても、実際には思い出や感情が邪魔をしてなかなか進まない方も多いです。そのため、「きっかけがあったときこそ、行動を起こすチャンス」と考えましょう。

1-3. 遺品整理における心理的な負担

実家の片付け、とくに遺品整理において、最も大きな障害になるのが「心の整理がつかないこと」です。遺品一つ一つに思い出が詰まっており、手に取るたびにさまざまな感情が湧き起こってくるからです。

「これは残しておくべき?」「捨てたら親に申し訳ない気がする…」など、判断に迷う場面も多くあります。また、兄弟姉妹など複数人で整理を行う場合には、意見の相違や価値観の違いから衝突が起きることもあります。

以下に、よくある心理的負担とその対策をまとめました。

| 負担の内容 | 対策方法 |

|---|---|

| 思い出の品が捨てられない | 「写真に残す」「一部だけ残す」「供養サービスを使う」など柔軟に対応 |

| 家族間の意見の対立 | あらかじめ話し合いの場を設け、感情ではなく「基準」を決めておく |

| 精神的に辛くて手がつけられない | 第三者(専門業者)に依頼することで距離を置き、冷静に判断できる環境をつくる |

このように、遺品整理は「物の片付け」であると同時に、「感情の整理」でもあります。無理に自分だけで抱え込まず、周囲や専門家のサポートを活用することが、心の負担を軽減する第一歩になります。

2. 実家の片付けにかかる手間と費用

2-1. 一軒家・マンション別に見る作業量の目安

実家の片付けは、住まいの形状や間取りによって作業量が大きく異なります。一軒家であれば、敷地内に物置や庭、納屋、ガレージがあるケースも多く、荷物の量が想像以上に多くなることがよくあります。マンションでも、収納スペースが限られている分、押入れやクローゼットに物が詰め込まれている傾向が強いです。

以下のように、住宅のタイプごとに作業の大まかな目安を確認しておきましょう。

| 住宅タイプ | 荷物の傾向 | 作業のポイント |

|---|---|---|

| 一軒家(2階建) | 長年の生活で物が多く、倉庫や庭に物が残されている | 複数部屋・屋外スペースも含めて広範囲に及ぶ |

| マンション(3LDK) | 押入れやベランダ収納に集中することが多い | 分別の工夫が必要、エレベーターの有無も影響 |

| 高齢者住宅 | 比較的物が少なめ | 処分よりも思い出品の扱いが中心になる傾向 |

特に一軒家では、親が「いつか使うだろう」と保管していた道具や家電、家具が大量に見つかることが多く、想定していた倍以上の作業量になることもあります。また、物の価値を判断するにも時間がかかり、体力的・精神的な負担が大きくなります。

2-2. 費用の相場と内訳:業者に依頼した場合

遺品整理業者に実家の片付けを依頼した場合、費用は家の広さや荷物の量によって変動します。おおよその相場は以下の通りです。

| 間取り | 作業人数の目安 | 費用の相場(税抜) |

|---|---|---|

| 1K〜1DK | 1〜2人 | 3万〜8万円程度 |

| 2DK〜2LDK | 2〜4人 | 10万〜30万円程度 |

| 3LDK〜一軒家 | 3〜6人 | 30万〜80万円以上も |

この金額には、以下のような作業が含まれるのが一般的です。

- 家具や家電の搬出・処分

- 分別・梱包作業

- 簡易清掃(ほこり・ゴミの除去)

- 搬出時の養生や近隣対応

ただし、以下のようなオプション費用が別途発生するケースもあります。

| オプション内容 | 追加費用の目安 |

|---|---|

| 特殊清掃(孤独死・腐敗対応) | 5万〜30万円程度 |

| 供養・お焚き上げ | 1万〜5万円程度 |

| 不用品の買取 | 逆に費用が抑えられる可能性も |

事前にしっかり見積もりを取り、費用の内訳を確認しておくことで、後のトラブルを防げます。

2-3. 自分たちでやるとどれだけ大変?

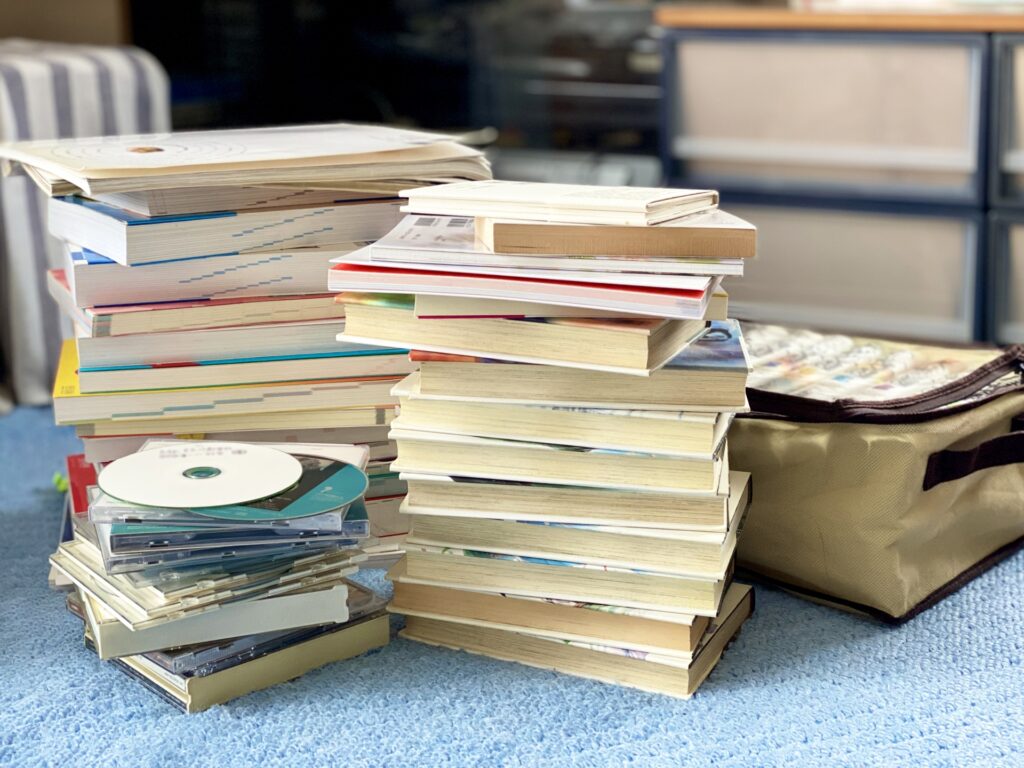

「費用を抑えたいから自分たちで片付けよう」と考える方も多いでしょう。しかし、自力で遺品整理を進めるには、想像以上の労力と時間が必要です。

自力での片付けに必要な要素

- 体力・時間の確保

家具の解体や家電の運搬など、重労働が多く発生します。仕事や育児と両立しながらの作業は非常に大変です。 - ゴミの分別と処理知識

粗大ゴミ、家電リサイクル法対象品、有害物質(電池やスプレー缶)など、適切な分別・処理が求められます。 - 道具の準備

段ボール・軍手・マスク・掃除道具・工具など、多くのアイテムが必要です。 - 感情的な負担

故人の持ち物に触れることで、悲しみや迷いが湧き、作業が進まなくなるケースが多いです。

実際の所要時間(目安)

| 家の規模 | 作業人数 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 1K〜2DK | 2人 | 2日〜3日(集中作業) |

| 3LDK〜一軒家 | 3人 | 1週間〜2週間程度 |

上記は物量が平均的な場合の目安です。年単位で放置されていた家や、物が極端に多い家では1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

3. 遺品整理をスムーズに進める5つのステップ

3-1. 事前に必要な書類・権利関係を整理

遺品整理の前に、まずは「手続きの確認」と「権利関係の整理」が大切です。ここを曖昧にしたまま進めてしまうと、後々トラブルの原因になります。

整理しておくべき主な書類

| 書類の種類 | 主な目的 |

|---|---|

| 戸籍謄本・住民票 | 相続手続き、行政手続きに必要 |

| 預金通帳・証書類 | 金融機関への連絡・口座解約 |

| 権利証・登記簿謄本 | 不動産相続・売却手続き |

| 保険証券 | 生命保険や医療保険の請求手続き |

| 年金手帳 | 年金の受給停止や未支給年金の申請に必要 |

また、不動産や遺産に関する権利関係は特に複雑です。法務局への申請や相続人同士の協議が必要となることもあるため、早めに司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

3-2. 遺族間のトラブルを防ぐための準備

遺品整理をきっかけに、家族間のトラブルが発生することは少なくありません。特に、価値のある物(貴金属・不動産・遺産など)をめぐって揉めるケースが多いです。

トラブルを避けるためのポイント

- 事前に全員で話し合う場を持つ

勝手に作業を始めず、兄弟姉妹、配偶者など関係者を集めて方向性を共有します。 - 財産価値のある物は専門家に査定してもらう

ジュエリーや骨董品などはプロの鑑定士に依頼し、公平性を保ちましょう。 - 作業の記録を残す

整理した内容や残すものの一覧を写真で共有することで、誤解を防げます。

会話のポイント例

- 「この指輪、みんなで相談して決めない?」

- 「売却するなら、見積もりを一度取ってみよう」

- 「写真を撮って、共有フォルダに入れておくね」

トラブルの多くは「聞いてない」「勝手に捨てた」「自分だけ持っていった」などの誤解から始まります。透明性のある進行を心がけましょう。

3-3. 残すものと処分するものの分別

遺品整理で最も時間がかかるのが「残す物と捨てる物の分別」です。判断が難しい物も多く、進める中で手が止まりやすい工程でもあります。

残すべき物の例

- 写真・アルバム

- 重要な契約書や保証書類

- 貴金属・現金・通帳

- 思い出深い手紙・作品など

処分してよい物の目安

- 使用期限の切れた薬や食品

- 壊れた家電・家具

- 数年以上使っていない衣類や日用品

判断がつかない場合は、いったん「保留ボックス」に入れて、後日再確認する方法もおすすめです。焦って処分すると後悔することもあるため、余裕をもって進めましょう。

3-4. 思い出の品・貴重品の扱い方

遺品の中には、感情が強く揺さぶられる「思い出の品」や「高価な貴重品」が含まれています。これらをどう扱うかは、多くの方が悩むポイントです。

思い出の品の扱い方

- 残す場合:アルバムや思い出箱に整理して保管

- 捨てる場合:写真に撮ってデジタル保管、「ありがとう」と声をかけて処分

- 供養する:お焚き上げ業者やお寺に依頼して、心の整理を助けてもらう

貴重品の扱い方

- 相続対象となる可能性があるため、事前に遺産分割協議を実施

- 査定額が高い物はプロに評価を依頼し、売却または共有管理

「捨てるのではなく、手放す」という視点で向き合うと、気持ちも前向きになります。

3-5. 作業スケジュールの立て方と注意点

遺品整理は一日で終わるような作業ではありません。段階的に無理なく進めるスケジュールを立てることが、成功のカギになります。

スケジューリングの例(3LDK一軒家の場合)

| 週 | 作業内容 |

|---|---|

| 1週目 | 重要書類・貴重品の確認、家族との相談 |

| 2週目 | 1階の荷物の分別・整理 |

| 3週目 | 2階・物置などの整理 |

| 4週目 | 処分品の搬出・清掃・最終確認 |

注意点

- 無理なスケジュールはNG:体調を崩す原因に

- 作業日は2〜3時間程度に区切る:集中力を保つため

- 進捗を記録する:どこまで終わったかを「見える化」

大切なのは「完璧を目指さないこと」。少しずつでも着実に進めることが、心にも身体にもやさしい方法です。

4. プロに依頼するメリットとデメリット

4-1. 遺品整理業者のサービス内容とは?

遺品整理業者は、単にゴミを片付ける業者ではありません。依頼者の気持ちや故人への敬意を大切にしながら、専門的な知識と技術で遺品を整理してくれるプロフェッショナルです。

主なサービス内容

| サービス項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 遺品の仕分け | 貴重品・可燃ごみ・不燃ごみなどを丁寧に分類しながら整理 |

| 不用品の回収・処分 | 各自治体のルールに従った適正な廃棄処理、リサイクルも対応可能 |

| 貴重品の捜索 | 依頼主に代わり、通帳・印鑑・権利書などを見つけ出す専門スキル |

| 供養サービス | 写真・仏壇・人形などをお焚き上げや読経で供養するプランもある |

| 室内の清掃・原状回復 | 作業後の簡易清掃や消臭、壁紙・床の修繕などもオプションで対応 |

| リユース・買取 | ブランド品や骨董品などの買取によって費用を相殺することが可能 |

業者によってサービス範囲が異なるため、依頼前に提供内容をしっかり確認しておきましょう。

4-2. 業者に依頼した場合のメリット

実際にプロに依頼することで得られるメリットは数多くあります。時間や労力だけでなく、精神的な負担も大幅に軽減できるのが大きなポイントです。

主なメリット

- 圧倒的な作業スピード

一人で数日かかる作業も、プロなら数時間〜半日で完了することが多いです。 - 適切な分別と処分

法律や自治体のルールに基づき、正しく処理してくれます。不法投棄の心配もありません。 - 心理的負担の軽減

思い出の品に対する感情処理が難しい場面でも、第三者の存在が冷静な判断を助けてくれます。 - 供養の対応も可能

「捨てづらい物」の気持ちに寄り添い、丁寧な供養やお焚き上げを実施してくれます。 - 特殊な案件にも対応

孤独死などの現場清掃、害虫駆除、消臭などもワンストップで対応可能な業者も増えています。

プロに任せることで、「大変な遺品整理」を「安心できるプロセス」に変えることができるのです。

4-3. 自分でやる場合との比較

自分で行う遺品整理と、業者に依頼する整理作業では、費用だけでなく精神面・時間・安全性などに大きな違いがあります。

| 比較項目 | 自力での整理 | 業者に依頼した場合 |

|---|---|---|

| 費用 | 道具代・運搬費程度で済むが時間がかかる | 数万〜数十万円だが全体的に効率が良い |

| 労力 | 高齢者や女性には重労働が多く負担大 | 荷物運びから処分まで代行、負担軽減 |

| 精神的負担 | 思い出があり作業が進まないことも | 冷静な第三者が介入することで落ち着いて進行できる |

| 処分方法の知識 | 粗大ごみ・家電リサイクル法の知識が必要 | 業者がすべて把握しており、法律違反の心配なし |

| 仕上がりの綺麗さ | 自分では限界があり、清掃も不十分になりがち | プロによる徹底した清掃・原状回復でスッキリ終われる |

「時間と体力に余裕があるなら自力もOK」「精神的に厳しいなら業者を検討」が判断の目安になります。

4-4. 悪徳業者の見分け方と注意点

遺品整理業界は需要の増加に伴って参入業者も増えていますが、その中には悪質な業者も紛れています。適切な業者を選ぶためには、いくつかのチェックポイントを押さえておくことが大切です。

よくある悪徳業者の特徴

- 契約前に料金を明示せず、作業後に高額請求

- 廃棄物を不法投棄する(依頼者も罰則対象になる)

- スタッフの対応が強引・無愛想

- 供養や買取を装って過剰に請求する

見分けるためのポイント

| チェック項目 | 安心できる業者の特徴 |

|---|---|

| 見積もりが明確か | 作業内容と費用が詳細に記載されているか確認 |

| 資格・許可があるか | 一般廃棄物収集運搬業の許可、遺品整理士認定など |

| 口コミ・評価が高いか | GoogleレビューやSNSでの評判もチェック |

| 現地訪問で見積もるか | 電話のみで料金を提示する業者は避けた方がよい |

| 契約書がきちんとあるか | 書面での契約を交わさない業者は要注意 |

業者選びで失敗すると、費用だけでなく精神的なダメージも大きくなります。事前の調査と確認が最重要ポイントです。

5. 業者選びで失敗しないポイントとは?

5-1. 見積もり前にチェックすべきこと

業者選びで最も重要なのが、依頼前の「下調べ」です。特に見積もりを依頼する前に、以下のポイントを事前にチェックしておくことで、トラブルや後悔を防ぐことができます。

見積もり前の確認チェックリスト

| チェックポイント | 確認内容 |

|---|---|

| 無料で現地見積もりをしてくれるか | 電話やメールだけで価格提示する業者は避けた方が無難 |

| 作業内容と費用が明確か | 「基本料金+オプション」が分かれて記載されているか |

| キャンセル規定はあるか | 作業日前日のキャンセルで料金が発生する業者もあるので要注意 |

| 対応エリアはどこか | 遠方の場合、出張費や別料金がかかる可能性がある |

また、できれば**複数社に見積もりを依頼する「相見積もり」**を取りましょう。料金だけでなく対応の丁寧さや提案力などを比較することができ、判断材料が格段に増えます。

5-2. 口コミや実績の確認方法

実際にその業者を利用した人たちの声は、信頼性を判断する大きな材料になります。とはいえ、業者の公式サイトには良い評価しか載っていないことが多いため、第三者サイトや口コミサービスを活用しましょう。

信頼できる口コミの探し方

- Googleマップのクチコミ:地域密着型業者のリアルな評価が多い

- SNS(X・Instagramなど):写真付きのビフォーアフターや対応の印象がわかる

- クラウドソーシング・比較サイトのレビュー:価格やサービス内容とのギャップの有無を確認

口コミを見る際は、評価の高さだけでなく、低評価の理由にも注目しましょう。

「作業は丁寧だったが、時間が遅れた」「説明がやや不十分だった」など、どこまでが許容範囲か自分の基準を持つことが大切です。

5-3. 契約時にトラブルを避ける方法

せっかく良い業者を見つけても、契約内容を曖昧にしたまま進めてしまうと、後から料金トラブルや作業の不備で揉める可能性があります。契約時には以下の3点を必ず確認しましょう。

トラブル回避のための3つの鉄則

- 書面による契約を交わす

口約束はトラブルの元。必ず書面で「金額」「作業範囲」「日時」「キャンセル規定」を明記。 - オプション料金を明確にする

供養や清掃、大型家具解体など、当日になって「追加費用がかかります」と言われないよう注意。 - 支払い方法とタイミングを確認する

作業前支払い/後払い/カード対応/振込のみ…など、業者ごとに異なります。希望に合うかチェック。

信頼できる業者ほど、契約内容をしっかり説明してくれます。「詳しい説明がない」「急かしてくる」などの場合は慎重に判断しましょう。

5-4. 地域密着型と全国対応型の違い

遺品整理業者には「地域密着型」と「全国対応型」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のニーズに合った業者を選ぶことが大切です。

| 種類 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 地域密着型 | 地元に根差し、柔軟な対応・親身なサービスが魅力 | 顔が見える安心感を求める人 |

| 全国対応型 | スタッフ教育・対応品質が統一されていて信頼性が高い | 相見積もりで比較したい/大規模整理が必要な人 |

例えば、地方での対応や「急ぎで明日お願いしたい」といった緊急性の高い依頼には、地域密着型の業者が強い傾向があります。一方で、標準化されたサービスを求めるなら大手全国展開業者の方が安心です。

どちらを選ぶにしても、事前の比較と見積もりの確認が最優先事項です。

6. 実家の整理を機に考える「生前整理」の重要性

6-1. 生前整理を始めるタイミング

「生前整理」は、高齢の親世代だけでなく、自分自身の将来にとっても重要なテーマです。

実家の遺品整理を経験した方の多くが、「もっと早くから整理を始めていればよかった」と感じています。

では、いつから始めるべきなのでしょうか?

生前整理の開始タイミングの目安

| 年齢層 | おすすめの理由 |

|---|---|

| 60代 | 健康で判断力があるうちに整理できる |

| 70代 | 子どもと一緒に進められるタイミング |

| 80代以降 | 判断力や体力が落ち始めるため、本人だけでは難しいケースが増える |

実際には、「時間と気持ちに余裕があるとき」がベストタイミングです。

家族での会話の中で「そろそろ整理してみない?」と自然に話題を出すことから始めてみましょう。

6-2. 親と一緒に進めるコツ

生前整理はデリケートな問題でもあります。親世代にとっては「死の準備」と受け取られてしまうこともあるため、伝え方には注意が必要です。

コミュニケーションの工夫

- 「物が増えてきたし、片付けようか」など日常の延長で切り出す

- 「思い出の品を一緒に整理したい」と、前向きな理由を伝える

- 「どんな物が大事か教えてもらえると助かる」と、親の気持ちを尊重する

親子で一緒に整理することで、思い出を共有する時間にもなります。

それは単なる片付けではなく、家族の歴史を再確認する大切な時間にもなるのです。

また、無理に急がせず、1日30分程度の短時間から始めることで、負担も少なく長続きしやすくなります。

6-3. 未来の自分たちの負担を減らすために

生前整理は「親のため」だけでなく、「未来の自分たちのため」にもなります。

遺品整理を経験した方の多くが、「本当に大変だった…」「もっと早くしていれば」と後悔を口にします。

生前整理がもたらす3つのメリット

- 親の気持ちが反映された整理になる

「何を残したいか」「誰に渡したいか」を本人が決めることで、遺族の迷いやトラブルを回避できます。 - 相続・財産・書類関係の整理がしやすい

通帳・保険・不動産・遺言書などの重要書類を親と一緒に確認しておくことで、相続手続きもスムーズになります。 - 実家の管理・売却準備が進めやすい

物が減り、管理しやすくなることで、将来的な空き家対策や売却にもつなげやすくなります。

以下のように「エンディングノート」や「デジタル整理」も活用すると、親子ともに安心感を得られます。

| ツール名 | 活用方法 |

|---|---|

| エンディングノート | 想いや希望、医療・介護の意向、相続などを記録する |

| 写真のデジタル化 | アルバムの劣化を防ぎ、共有しやすくなる |

| 書類ファイル管理 | 項目別に分類し、見える化しておくと後々の相続がスムーズに進む |

まとめ

「片付けなきゃ」と思っているけれど、なかなか手がつけられない——

多くの人が、親の家の片付けにそんな迷いや葛藤を抱えています。

それはきっと、思い出が詰まっているから。

それはきっと、寂しさや罪悪感があるから。

でも、大丈夫です。どんな気持ちがあっても、それは自然なことです。

大切なのは、少しずつでも「向き合うこと」。

家族と話すこと。業者に相談してみること。

それだけで、未来の自分の負担も、家族のトラブルも、きっと減らせます。

親の家を片付けることは、親の人生と、そして家族の絆を再確認する時間でもあります。

丁寧に、やさしく、進めていきましょう。あなたのその一歩が、家族の未来を支えていきます。